| 원시 인류의 가구부터 고대와 중세를 거쳐 근대에 이르기까지. 가구 디자인의 본질을 건축 역사와 함께 살펴본다. 나아가 현대 가구에서 과거의 유산이 어떻게 드러나는지도 소개한다. |

동양 주거문화에서 의자가 서민의 일상 속 보편적인 가구가 된 것은 불과 100년 정도밖에 되지 않는다. 그렇다면 의자는 그렇게 필수적인 가구가 아니라는 뜻이 아닐까? 우리나라만 하더라도 수천 년 동안 의자 없이 생활해왔다. 아무도 불편함을 느끼지 않았던 것이다. 하지만 임금만은 예외로 의자를 필요로 했다. 임금이 앉는 의자는 의자라고 하지 않고 ‘어좌(御座)’라고 말한다. 똑같은 뜻으로 ‘옥좌(玉座)’ 또는 ‘보좌(寶座)’라고도 부른다. 이 단어는 임금이 앉는 의자는 물리적인 가구를 넘어서 최고 권력자의 지위라는 추상적인 개념을 뜻하기도 한다. 그러니까 “누가 옥좌를 넘보는가”라든지, 또는 “하늘 보좌에 앉으신 분” 같은 표현에서 옥좌나 보좌는 물리적인 의자가 아니라 권력의 자리, 또는 절대적인 존재를 뜻한다.

국립고궁박물관에 전시된 조선시대 임금의 어좌

경복궁 근정전에 있는 어좌를 보면, 그것은 단순히 의자라기보다 누구도 넘볼 수 없는 권력을 ‘공간적으로’ 표시한 것임을 알 수 있다. 일단 어좌는 높은 어좌단 위에 올라가 있다. 어좌 뒤로는 일월오봉도 병풍이 왕권의 위엄을 강조하고 있다. 어좌가 놓여 있는 사각의 어좌단 위로는 지붕을 만들어 어좌에 앉은 이를 보호하고 있다. 어좌단과 지붕의 구성을 ‘당가(唐家)’라고 한다. 당가는 결국 공간 속에 또 다른 공간을 만드는 장치인 것이다. 당가는 지붕만을 가리키기도 하는데, 이는 서양의 권좌 위에 설치하는 캐노피canopy, 즉 덮개와 비슷한 기능을 한다. 즉 의자에 앉은 이가 신성하고 위엄 있는 사람임을 표시하는 것이다. 결국 어좌단과 병풍, 당가는 모두 이 고귀한 존재를 다른 이들로부터 ‘구별짓는 경계’의 구실을 한다. 누구도 그곳으로 가까이 다가갈 수 없도록 하는 것이다. 인류가 계급의 개념을 인식한 뒤로 경계를 만드는 일은 건축과 가구의 핵심적인 구실로 작동화했다. 모든 인간은 평등하다고 믿는 현대 민주주의 사회에서도 ‘구별짓기’라는 디자인에 기대하는 역할은 조금도 줄어들지 않았다.

경복궁 근정전 어좌가 놓인 당가

ⓒ Spike

이렇게 의자가 갖는 상징적인 의미 때문에 생활 속에서 의자가 보편적인 가구로 자리 잡지 않는 문화권에서도 의자는 존재했다는 것을 알 수 있다. 그 시대는 신석기 시대까지 거슬러 올라간다. 터키 아나톨리아의 차탈회위크Çatalhöyük는 현존하는 가장 오래된 도시 유적지 중 하나다. 기원전 7천5백 년에서 기원전 6천4백 년 사이에 존재했을 것으로 추정한다. 이곳에서 발굴된 흥미로운 유물 중 하나는 구운 점토로 만든 ‘앉아 있는 여인상’이다. 옷을 입지 않은 여인이 의자에 앉아 있다. 의자에는 짐승의 머리가 달린 팔걸이가 있다. 지위가 높은 사람의 의자만이 팔걸이에 고양잇과 동물인 사자나 표범의 머리를 장식할 수 있다. 학자들은 이 여성이 다산의 여신일 것이라고 추정한다. 신석기 시대의 의자는 일상의 기능적 가구라기보다 지위를 표시하는 상징적 가구일 가능성이 크다. 즉, 이 의자는 옥좌와 같은 ‘권좌throne’인 것이다. 아무튼 이 점토 조각이 증명하는 것은 지금으로부터 무려 8-9천 년 전에도 이미 의자가 존재했다는 사실이다.

차탈회위크에서 발굴된 앉아 있는 여인상, 기원전 6천 년경

ⓒNevit Dilmen

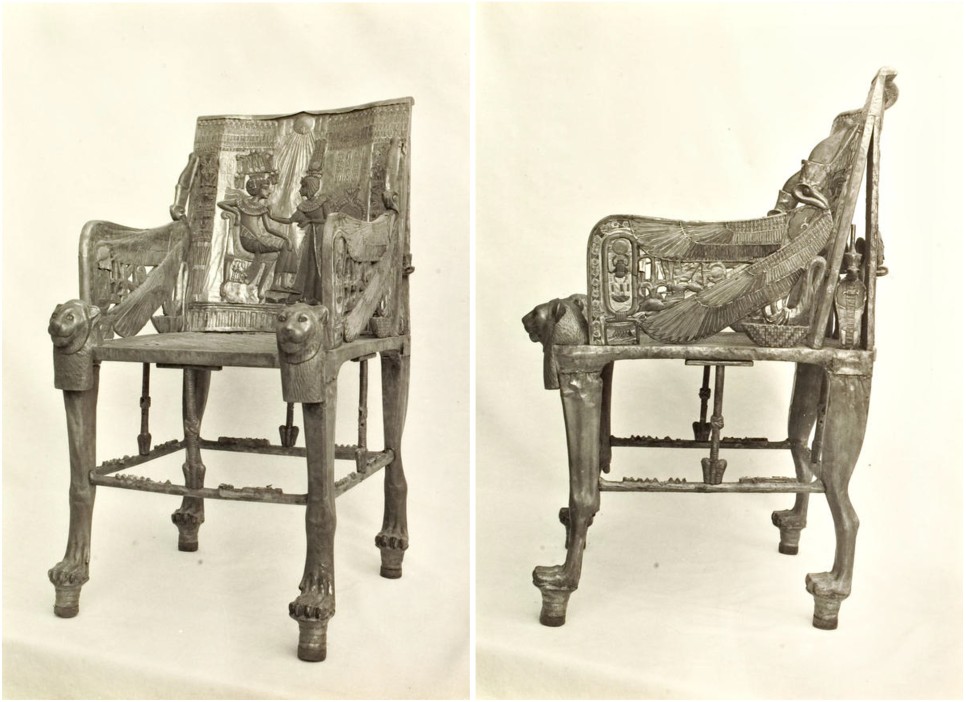

조각으로 재현된 권좌가 아니라 실제로 존재했던 권좌는 이집트 무덤 속에서 발굴되었다. 투탕카멘의 권좌가 그것이다. 투탕카멘은 파라오이고 고대 이집트에서 파라오는 군주 이상이었다. 파라오는 법률을 제정하고 군대의 총사령관으로서 군대를 지휘하며, 종교의 수장으로서 신과 백성 사이를 중재했다. 고대사회에서 종교는 오늘날과 달리 일상생활의 중심이었다. 신앙이 곧 삶이었다. 그런 사회에서 신과 백성 사이를 중재하는 파라오는 권력자를 넘어서 살아 있는 신으로 여겨졌다. 그런 존재는 어디에 있든지 표시가 나야 한다.

1923년 발굴 당시 투탕카멘의 권좌 사진

ⓒHarry Burton

사실 사람은 옷을 벗으면 누구나 비슷해 보인다. 근대 이전 사람들의 의식 속에는 계급이란 하늘이 내려준 것이라고 믿음이 있었다. 하지만 몸에는 하늘이 내려줬다는 그 계급의 표시가 눈곱만큼도 없다. 그러니 옷을 입고 가발을 쓰고 화장을 했을 때만 비로소 계급과 지위가 드러난다. 옷이나 화장(몸에 그림을 그리는 것을 포함해)의 기원 역시도 의자처럼 기능성보다는 계급의 표시라는 상징성으로서 발전하지 않았을까? 옷만으로는 그의 지위와 권위를 표현하는 것이 부족하기에 가구, 특히 의자가 그 역할을 맡게 된 것이다.

네바문 무덤의 벽화는 의자가 일상 가구로 쓰인 고대 이집트의 생활상을 보여준다. 기원전 1390년경. (사진 출처: The British Museum)

고대 이집트 무덤 속에 보존된 가구 유물, 그리고 벽화를 통해 이집트 사회에서는 의자가 생활 속 가구로 쓰였음이 증명되고 있다. 대영박물관에 소장된 네바문Nebamun 무덤 벽화 중 연회를 묘사한 장면이 있다. 이 그림을 보면 윗부분의 남자와 여자들은 의자에 앉아 있고, 밑부분의 여성들은 연주하고 춤추고 있다. 밑에 묘사된 여성들은 공연을 하는 예술가들이고, 의자에 앉은 이들은 연회에 초대된 귀족으로 보인다. 귀족들뿐만 아니라 기술자들이 의자에 앉아 물건을 만드는 장면을 묘사한 벽화도 있다.

(왼쪽) 피츠버그 미술관에 소장된 투탕카멘 권좌의 복제품 (오른쪽) 투탕카멘 권좌에 부착된 사자의 얼굴 조각

ⓒDaderot

퀸 앤 양식 의자의 다리 끝이 맹수의 발로 조각되어 있다.

©Metropolitan

그렇다면 파라오의 권좌는 일반 의자와는 다르게 디자인되어야 할 것이다. 우선 나무로 만든 의자의 틀은 물론 모든 표면을 금으로 입힌다. 3천 년이 지나도록 이 권좌의 색이 바래지 않아 고대 이집트 장인의 기술력이 얼마나 뛰어난지 보여준다. 권좌에는 파라오가 얼마나 존엄한 존재인지 알려주는 장식들이 부착되어 있다. 팔걸이 위에는 사자의 얼굴이 있다. 두 마리의 사자가 파라오를 보호한다. 네 개의 다리 끝은 사자의 발로 묘사되어 있다. 유럽의 고전 양식 가구에서는 가구의 다리 끝을 맹수의 발로 묘사하고, 그 밑에 패드를 붙였다. 이것의 기원 역시 이집트 권좌에 있다.

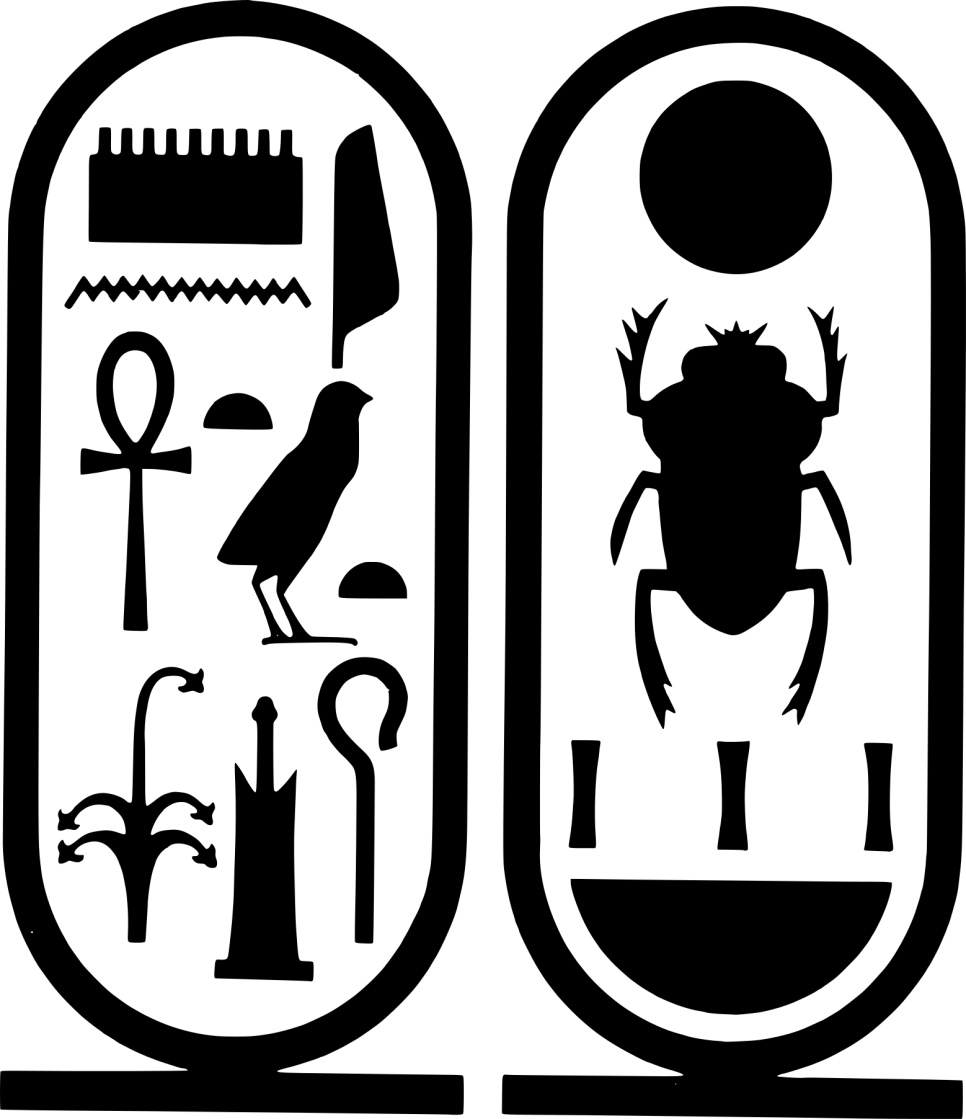

(왼쪽) 투탕카멘 권좌의 팔걸이 장식에는 날개 달린 뱀이 투탕카멘의 이름을 써넣은 카르투슈를 보호하고 있다. (사진 출처: www.egypt-museum.com)

(오른쪽) 투탕카멘의 이름이 쓰인 카르투슈 ⓒMark Miller

팔걸이 옆에는 날개 달린 뱀이 묘사돼 있다. 뱀은 머리에 왕관을 쓰고 있으며 파라오의 이름을 보호하고 있다. 고대 이집트에서 파라오의 이름은 ‘카르투슈cartouch’라는 신성한 타원형의 선 안에 쓰인다. 카르투슈는 유럽으로 전해져 건축과 가구의 장식 요소로 발전한다. 아무튼 이 팔걸이 장식에서는 카르투슈 안에 있는 파라오의 이름이 날개 달린 뱀에 의해 보호를 받고 있는 모습이다. 이 장식들은 준보석과 색유리를 사용해 상감기법으로 제작되었다. 대개 기술은 기능적 요구를 충족시키는 과정에서 발전한다고 보기 쉽다. 하지만 고도로 뛰어난 기술은 기능과 관계 없는 상징성과 아름다움을 표현하는 과정에서 발전한다. 이 파라오의 왕좌가 그것을 잘 보여준다.

샤를마뉴의 권좌

ⓒBerthold Werner

유럽의 권좌 중 가장 오래된 것 중 하나는 샤를마뉴의 권좌다. 이 의자는 프랑크 왕국의 위대한 왕인 샤를Charle 대제가 만든 것으로 알려져 있다. 그는 790년, 아헨 성당의 팔라티노 예배당에 이 권좌를 설치했다. 신성로마제국 황제의 대관식을 위해 만든 것이지만, 정작 샤를 대제는 이 의자에서 대관식을 치르지 않았다. 하지만 그 뒤로 1531년까지 이 권좌에서는 신성로마제국의 대관식이 31회 거행되었다. 이 권좌는 세부 장식으로 위엄을 과시하기보다는 높은 단 위에 올려 놓음으로써 권위를 과시하고 있다. 높이만큼 권력을 효과적으로 표현하는 방법은 없다.

1804년에 나폴레옹은 이 성당을 방문했다. 그는 샤를 대제에 대한 존경심으로 권좌 가까이 갔지만 앉지는 않았다고 한다. 19세기 말 역사 화가로 활약한 앙리 폴 모트는 나폴레옹이 계단에서 샤를 대제의 권좌를 바라보는 모습을 그림으로 남겼다. 8-9세기에 대제국을 건설한 샤를의 권좌를 바라보는 모습에서 권력에 대한 나폴레옹의 욕망이 잘 드러난다.

앙리 폴 모트가 그린 <샤를마뉴 권좌 앞의 나폴레옹>(1898)

의자는 늘 권력을 의미하는 기호로 작동해왔다. 오늘날 ‘체어맨chairma)’처럼 의장을 뜻하는 단어, 또는 권력투쟁을 다룬 소설인 <왕좌의 게임A Game of Thrones>과 같은 제목에서 알 수 있듯이 의자는 곧 권력이라는 등식이 성립한다. 문명화되기 이전 원시 부족사회에서도 그 조직을 이끄는 우두머리는 있었을 것이다. 석기시대 사람들도 우두머리라면 뭔가 그에 합당한 시각적 표시가 있어야 할 것이라고 고민하지 않았을까? 그런 고민이 공간적으로 더 편안하고 더 넓고 더 높은 자리를 만들어냈을 것이고, 기술이 발전하면서 의자로 구체화되지 않았을까 싶다. 인류의 초기 의자는 기능성보다는 상징성으로 발전한 가구였을 것이다. 초기의 가구로서 의자는 돌도끼나 토기와 같은 기능적 도구보다는 기능과 관계없이 오로지 지위를 표시했던 장신구에 더 가까운 사물이었을 것이다.

글 | 김신 디자인 칼럼니스트

(designpress2016@naver.com)