소피아 코폴라 감독의 2003년 영화 '사랑도 통역이 되나요?'에는 자본주의적 기업윤리를 단적으로 보여주는 흥미로운 장면이 나온다. 중년의 무기력에 깊이 물들어 있는 할리우드 영화배우 빌 머레이는 광고 촬영차 찾은 도쿄에서 젊고 외로운 여인 스칼렛 요한슨을 만나 한 일식당에 간다. 거기서 샤브샤브를 난생 처음 먹어본 이 미국인이 분노에 차 하는 말. "아니, 손님에게 요리를 하도록 만들다니!"

고객에게 세계 최고의 품질과 친절한 서비스를 제공해야 한다는 것은 자본주의 기업의 윤리강령이다. 하지만 고객을 귀찮고 불편하게 만들면서 별 시답지도 않은 물건을 팔아 세계적으로 성공한 기업이 있다. 바로 세계 최대 라이프스타일 기업 이케아(IKEA)다.

고객들은 광활한 매장을 몇 시간이나 홀로 헤매다니다 직접 가구를 골라 카트에 싣고 스스로 조립해야 한다. 이렇게 고객을 부려먹는 행태에 누구라도 짜증을 내야 마땅하건만, 이케아는 '스웨덴식 디즈니랜드'라는 사랑스런 별명까지 얻어내며 고객들이 기꺼이, 심지어 흥미를 느끼며 이 과정을 향유하도록 굴복시킨다. 그렇다고 그 가구가 대를 이어 자식들에게 물려줄 정도의 뛰어난 품질을 갖춘 것도 아니다.

독일 주간지 슈피겔과 슈테른에서 경제부 기자로 일했던 저자는 유럽의 변방이라 할 스웨덴의 저가 가구업체가 경영학 법칙을 정면으로 거스르고도 어떻게 세계를 지배하게 됐는지를 그 비결을 찾아내고자 한다.

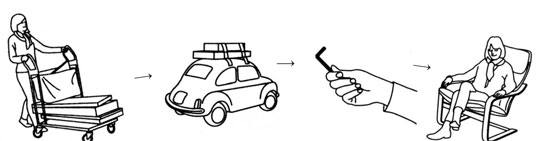

잉바르 캄프라드(87)가 1943년 설립한 이케아는 플랫 팩(flat pack) 방식의 조립식 판매를 고수하는 회사. 세련된 북유럽 스타일의 가구를 가장 저렴하게 즐길 수 있는 유일한 방식이 이뿐이라고 믿는 캄프라드의 신념 때문이다. 캄프라드는 새로운 제품을 만들기 전에 가격표부터 먼저 디자인하도록 지시한다. 아무리 훌륭한 디자인이라도 200유로가 넘는다면 그것은 민주적 디자인을 지향하는 이케아의 가구가 될 수 없다는 게 그의 믿음이다.

이케아가 고객을 부려먹는 방식은 어찌 보면 교활하지만 그 설득의 논리는 꽤나 매혹적이다. 카탈로그 하나로 이케아는 홍보도 고객 응대도 배송도 설치도 다 고객에게 떠넘긴다. 성경 다음으로 많이 읽힌다는 이 카탈로그는 고객을 교육하듯 설명한다. '고객이 왕으로 대접받는 것은 상당한 비용이 드는 일입니다. 궁정 전체의 비용을 결국에는 함께 부담해야 하기 때문입니다. 그래서 우리는 그런 식의 궁전을 없애고 고객을 왕으로 떠받들지 않으려고 합니다. 이제 고객이 직접 일해야 할 때입니다.'

싱가포르 국제 가구 박람회 – 부대행사 : 공예의 미래

싱가포르 국제 가구 박람회 – 부대행사 : 공예의 미래

모르면 당한다! 당하기 전에 솔리드 원목가구를 알자!(1)

모르면 당한다! 당하기 전에 솔리드 원목가구를 알자!(1)